od体育官方网站,od体育app下载,od体育最新登录网址,od体育平台,od体育app,od体育靠谱吗,od体育,od体育官网,od体育买球,od体育世界杯,od体育注册,od体育登录,od体育入口当AI狂欢席卷全球,无论是GPU还是CPU,一场静默的场景化算力革命已然发生。阿里云和AMD通过“一芯三用”重新定义了AI时代的算力选型逻辑。从盲目追随算力参数的提升,到精准匹配业务场景需求,这不仅是单纯的技术路线转型,更是整个行业从“参数崇拜”回归“业务本质”的理性觉醒。

近年来,业界普遍将AI和GPU划上等号,却忽视了CPU的重要性。事实上,CPU通用算力的提升,正为企业现有核心业务创造巨大价值。同时,随着AI负载深度融入业务流程,企业对通用算力的需求迎来新一轮爆发。

市场数据已经有所印证。阿里云智能集团弹性计算产品线、存储产品线产品负责人AlexChen透露,阿里云在过去一个财年中,商业化的vCPU实现了有史以来*快的规模扩张,其中很多需求直接与智算项目相关。

这种需求的量变,也催生了CPU角色的质变。正如AMD公司全球副总裁、大中华区互联网及企业事业部销售总经理MariaTang所言:CPU的角色正在从过去的“前台计算引擎”进化为“智能系统基座”。她认为,在AI时代,CPU不再仅仅是执行计算任务的单元,更像是“AI服务器的神经中枢”,负责云原生调度、微服务协调和安全隔离等关键任务。

这不仅是一次常规产品迭代,更是两家行业巨头对“AI时代算力应如何构成”这一核心问题所做出的体系化回应。

对于绝大多数企业而言,其核心IT负载并非训练千亿参数的大模型,而是支撑日常运营的数据库、电商平台、ERP系统等。这些系统对CPU算力的低延迟、高稳定性及高性价比的需求从未减弱,甚至在数字化转型和出海浪潮中愈发强烈。

而如今火爆的AI应用,本质是在这些核心业务的算力需求之上,进一步放大了对高效通用算力的渴求。比如,高频交易需要极低延时的单线程性能,隐私计算要求强大的并行处理能力,边缘计算则追求功耗与性能的精准平衡。

企业开始意识到,不同业务场景对算力的需求存在本质差异:AI推理更看重延迟和吞吐,传统业务更依赖稳定性和成本效益,而混合负载则需要灵活的资源调配能力。这种多元化选型策略的背后,体现的是企业对技术投资回报率的务实追求——不再盲目追逐热点技术,而是基于实际业务需求做出*优化的资源配置决策。这也是阿里云此次一口气发布三款面向不同场景云实例的原因。

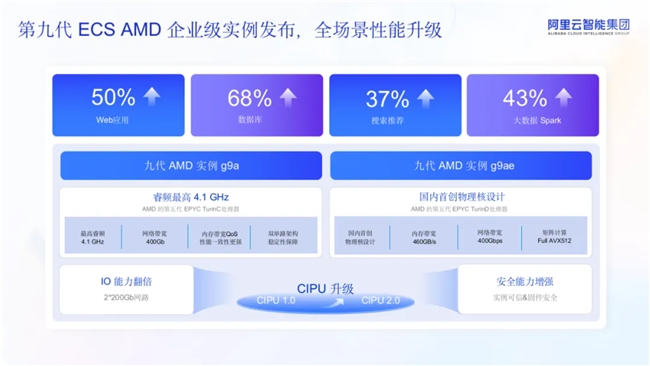

进一步看,阿里云与AMD此次发布的三款基于AMD第五代EPYC(代号Turin)处理器的实例,并未止步于简单的硬件升级,而是基于对客户场景的深度洞察,推出了一系列为不同场景“量身定制”的算力服务,精准地回答了不同业务场景的算力需求。

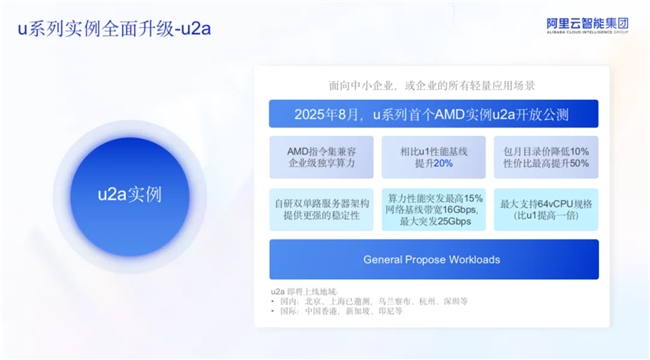

u2a是中小企业“算力普惠”的入门之选,主打“低成本+高性价比”,让中小企业也能无门槛享受*新一代CPU带来的技术红利。

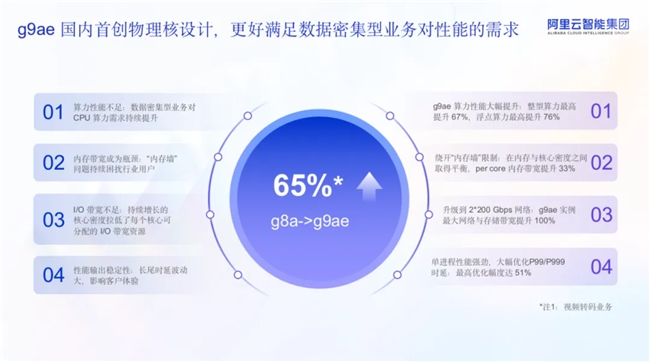

g9ae*引人注目的技术亮点之一,是采用了“物理核”设计。这意味着交付给客户的是一个独占的、不受其他线程争抢缓存及指令的物理核心。

对于性能抖动敏感、对稳定性要求较高的容器化应用(如在线交易、实时音视频等)而言,这是一项关键的产品策略上的改变。它在保持云的弹性与成本优势的同时,充分挖掘场景化底层的技术本质,提供性价比*佳的算力服务。

此外,g9ae还采用了创新的双单路服务器设计,即一颗CPU故障不影响另一颗的运行,有效将故障影响范围减半,提升了系统的稳定性和可靠性。

对于线ae*大的价值则在于允许客户在单个实例中部署更多容器,显著提升资源利用率,通过“更少的实例,更高的性能”,帮助大规模企业在云上实现真正的降本增效。

如果将这三款实例和汽车的驾驶模式作一个粗略类比,u2a就像“经济模式”,省油耐用,适合日常通勤;g9a像“运动模式”,高转速爆发,为专用赛道设计;而g9ae更像“越野模式”,多核并联,专为应对复杂地形而生。不同的驾驶场景需要不同的性能调校,这正是场景化算力的核心理念。

阿里云和AMD用这三款实例向行业释放了一个关键信号——当AI进入业务的深水区时,企业的算力选型策略已经从过去粗放式的“GPU万能论”,逐渐转向更加精细化、场景化的选型思维。

只是,传统云服务商在实例设计上长期存在一个技术难题:为了满足不同性能需求,往往需要采用不同代际、不同架构的处理器来构建差异化实例。这种做法虽然能够在单一维度上优化性能,但却带来了系统性的复杂度挑战——不同指令集和架构特性导致软件开发和优化工作量成倍增加,客户在不同实例间迁移时面临兼容性风险,供应链管理也变得异常复杂。

而阿里云此次发布的三款实例,则实现了基于同一款AMD第五代EPYCTurin处理器的“一芯三用”创新突破。这不仅意味着客户可以在统一的技术栈上享受差异化的性能体验。

更重要的是,“一芯三用”破解了云计算领域的“不可能三角”——即如何在实现性能差异化的同时,兼顾技术统一性与成本效益。它使得企业在保持统一技术栈和供应链优势的前提下,灵活满足高频计算、大规模并行与通用场景的多样化需求,从根本上解决了传统多芯片方案带来的生态碎片化问题。

这一看似“不可能”的技术突破,实际上源于AMD对处理器设计哲学的根本性重构和阿里云对云计算场景的深度理解。

传统的处理器设计往往采用“单一优化目标”思维——要么追求极致的单核性能,要么专注于多核并行能力,很难在同一芯片上兼顾多种性能特征。

这种从芯片层面就开始的场景化定制,为云厂商进行差异化、高场景匹配度的实例设计铺平了道路,也正是它让“一款CPU支持多款ECS实例”成为可能。

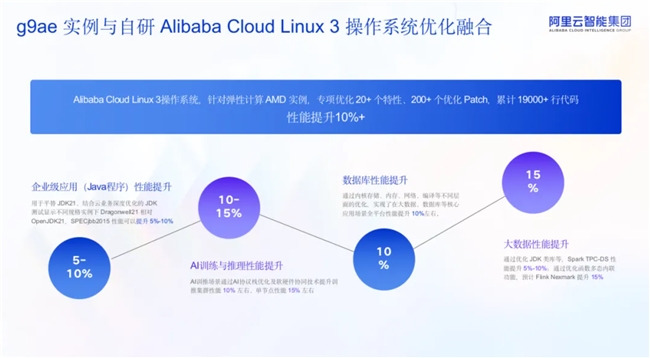

然而,芯片性能过硬只是基础,如何将理论性能在真实场景*大程度释放,则考验着云厂商的体系化工程能力。阿里云并非简单地“拿来即用”,而是基于对客户真实业务场景的深度洞察,通过自研硬件以及针对性的软硬件协同优化,将Turin处理器的多元化潜能充分释放。

·硬件级加密:默认对VPC网络进行硬件加密,实现数据传输安全,且性能零损耗。

而这种底层基础设施的革命性提升,为云原生时代的应用部署模式创造了全新的可能性。当CPU资源得到彻底释放、网络和存储性能大幅跃升后,传统的虚拟机部署方式已经无法充分发挥这些硬件红利。企业需要更加灵活、高效的资源调度方式来匹配这种算力密度的提升,而容器化技术恰恰成为了连接强大底层算力与上层业务需求的*佳桥梁。“新增算力中有60%是通过容器化方式部署的。”Alex表示。

然而,如此深度的技术协同和产品定制,并非任何一家云厂商和芯片公司都能轻易实现。阿里云为何选择AMD作为深度合作伙伴?双方的紧密协同又是如何实现的?

当云计算进入存量竞争时代,差异化已成为核心战略。阿里云选择AMD,不仅因为其技术实力,更因为AMD愿意在产品定义阶段就进行深度协同。Turin处理器的“场景化设计”思维,正是基于阿里云对真实云上业务需求的深度洞察。

这种合作已经超越了传统的采购关系。从芯片架构设计到服务器硬件优化,从操作系统适配到云服务产品化,双方构建了一个完整的技术闭环。这种全栈式的协同优化能力,构成了难以复制的竞争壁垒。

更重要的是,这种合作模式需要长期的技术积累、深度的市场理解,以及双方在战略层面的高度契合。从Milan系列处理器的规模化商用,到Genoa系列的业务爆发,再到如今基于Turin的全面开花,阿里云与AMD的合作关系,已从传统的“采购”模式,演进为一种深度绑定的“价值共创”。

传统模式下,云厂商采购市面上的成品CPU,再封装成云服务销售,这是一种线性的、滞后的价值链。而阿里云与AMD的合作,从芯片的产品定义阶段便已开始。这种模式确保了芯片的设计初衷就与云上*广泛、*真实的客户需求紧密相连,从源头上保证了产品的市场契合度。

然而,面对海量的客户需求和复杂的业务场景,如何准确理解需求痛点,并准确转化为产品定义,成为合作成功的关键挑战。

“经常是10个客户给你20个不一样的需求,”Alex坦言。而Maria补充道,真正的挑战在于从纷繁复杂的需求中“听懂画外音”,洞察其背后共同的核心痛点。“我们之所以能够定义出今天这些产品,是基于对业界整体痛点的深入洞察和共同应对,一起面对挑战。分享成果很容易,但解决难题才是大家要去做的事。”Maria表示。

正是基于这种对客户需求的深度理解,双方才能将看似矛盾的多元化需求转化为具体的技术创新方向。

这种“runningtotheproblem”的务实理念,使得技术创新能够真正围绕客户价值展开,*终转化为市场*的产品。正如Alex所言:当竞争对手在关注我们的时候,我们在关注真正的场景优化和客户价值创造。这或许就是阿里云多年来在激烈竞争中保持*的秘诀。

当然,再先进的技术和产品,也需要通过全球化的服务网络才能真正触达更多客户,将其商业价值*大化。阿里云数据中心遍布全球29个地域,拥有91个可用区,是中国企业出海的首选云平台。

而支撑这一全球化布局的,正是阿里云将*新技术快速转化为规模化云服务的强大能力。Alex提到,当海外友商的主力实例仍停留在上一代Genoa时,阿里云已率先在全球范围内部署Turin,在数据库等场景下可实现40%-65%的性能*。这种代际差异带来的不仅是性能提升,更是客户生产力的根本性改变。

当技术优势能够通过全球化网络快速触达客户,当本地化创新能够在全球范围内复制和放大时,传统的技术竞争格局正在被重新定义。这种变革的影响,已经开始向更深层次的IT架构设计理念扩散。

当云厂商与芯片厂商不再“各自为政”,而是围绕真实场景深度融合时,一场更为深刻的变革正在酝酿——重新定义企业IT架构的设计理念。

首先,要转变思维,从单纯的IT资源采购转向AI能力建设。Maria警示,CIO不应再过度聚焦于采购了多少台服务器、多少带宽等物理资源。未来的核心矛盾在于“数据的流动性”——如何打破研发、生产、AI等系统间的数据孤岛,让数据在需要的时间、以需要的方式自由流动起来,这才是释放AI潜力的关键。未来的IT架构设计必须围绕数据流动性展开。

其次,结合当前AgenticAI的火热趋势,Alex则认为,传统以“人为中心”的IT架构或许会逐渐失效,未来的IT系统使用者将不仅是人,更是无处不在的AIAgent。一个Agent可能会贯穿整个企业的运维、采购、HR等多个系统,自主调用工具、检索数据。这种从“人机交互”到“万物皆Agent”的范式转变,虽然尚在早期,但已开始对未来的IT基础设施设计提出全新要求,尤其是对作为“神经中枢”的CPU在调度、协同和知识处理方面的能力。

在这个充满变数的技术时代,什么是确定的,什么是不确定的?

确定的是:无论技术如何演进,企业对高效、稳定、经济的算力需求不会改变;AI与传统业务的深度融合趋势不会逆转;基于真实客户价值的技术创新永远有市场。

不确定的是:具体的技术路线会如何演进;新的应用场景会以什么形式出现;竞争格局会发生怎样的变化。

阿里云与AMD的合作实践告诉我们:在不确定性中寻找确定性的*佳方式,就是始终以客户价值为导向,以技术创新为手段,以生态协同为路径。

正如霍太稳在对话中总结的:“通用计算不是终点,而是面向未来设计架构时,关注性价比的*佳起点。”在AI与传统计算深度融合的新时代,这句话为所有技术决策者指明了方向:在追求创新的同时,不要忘记那些支撑创新的坚实基座。

当我们重新审视“CPU算力过剩”这一伪命题时,真正的洞察在于:AI时代不是要淘汰通用算力,而是要重新定义通用算力的价值和使命。在这个重新定义的过程中,那些能够深刻理解客户需求、持续推动技术创新、构建协同生态的企业,将在新的算力时代中占据主导地位。

这或许就是阿里云与AMD合作案例给我们的*大启示:真正的技术*,不在于单点突破,而在于系统性的价值创造能力。在确定性与不确定织的技术变革中,这种能力将成为企业*宝贵的竞争优势。